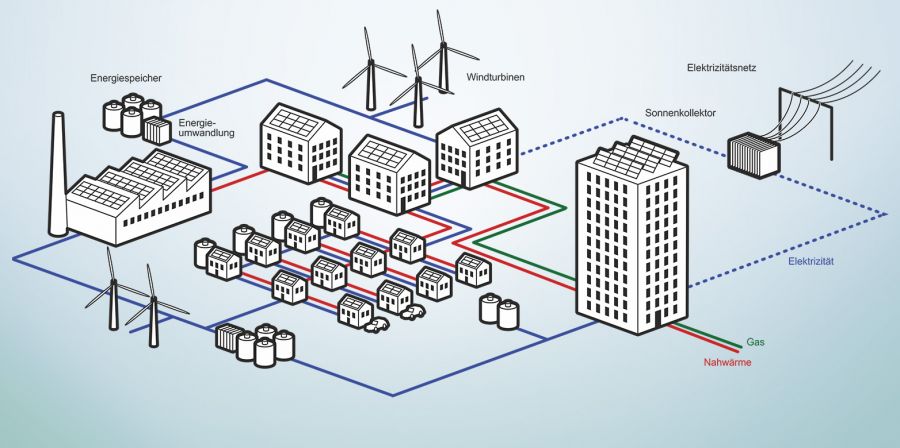

In Zukunft könnten sogenannte Multi-Energiesysteme eine grosse Rolle in der Energieversorgung der Schweiz einnehmen. Das sind Systeme, welche die Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen mit Umwandlungs- und Speicheranlagen koppeln: zum Beispiel Wind- und Solarkraftwerke mit Batterien, Wärmespeichern oder Wärmepumpen. Doch bisher liess sich die Wirtschaftlichkeit solcher Kombisysteme nur schwer abschätzen. Nun hat die Gruppe für Nachhaltigkeit und Technologie der ETH Zürich in einem Unterprojekt des Verbundprojekts «Nachhaltige dezentrale Stromerzeugung» den wirtschaftlichen Einfluss solcher Systeme auf Siedlungen und Quartiere untersucht.

Erneuerbare Energien – was sich am meisten lohnt

Die Schweizer Energieversorgung wird in Zukunft erneuerbarer und dezentralisierter. Doch welche Technologien sind nicht nur gut fürs Klima, sondern auch fürs Portemonnaie? Das hat ein Forschungsprojekt der ETH Zürich nun analysiert.

Auf einen Blick

- Der CO2-Ausstoss liesse sich drastisch senken mittels dezentraler Multi-Energiesysteme – das sind Kombinationen von Anlagen zur erneuerbaren Energieproduktion und -speicherung. Doch bisher war es schwierig abzuschätzen, ob und wann sich solche Systeme auch wirtschaftlich lohnen.

- Nun hat die Gruppe für Nachhaltigkeit und Technologie der ETH Zürich analysiert, wie wirtschaftlich unterschiedliche Multi-Energiesysteme für Siedlungen und Quartiere sind.

- Ergebnis: Die Kombination einer Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe produziert bereits heute günstiger Energie als die noch verbreitete Infrastruktur mit Erdölheizungen und Strom aus dem öffentlichen Stromnetz.

Welche Anlagen eignen sich am besten?

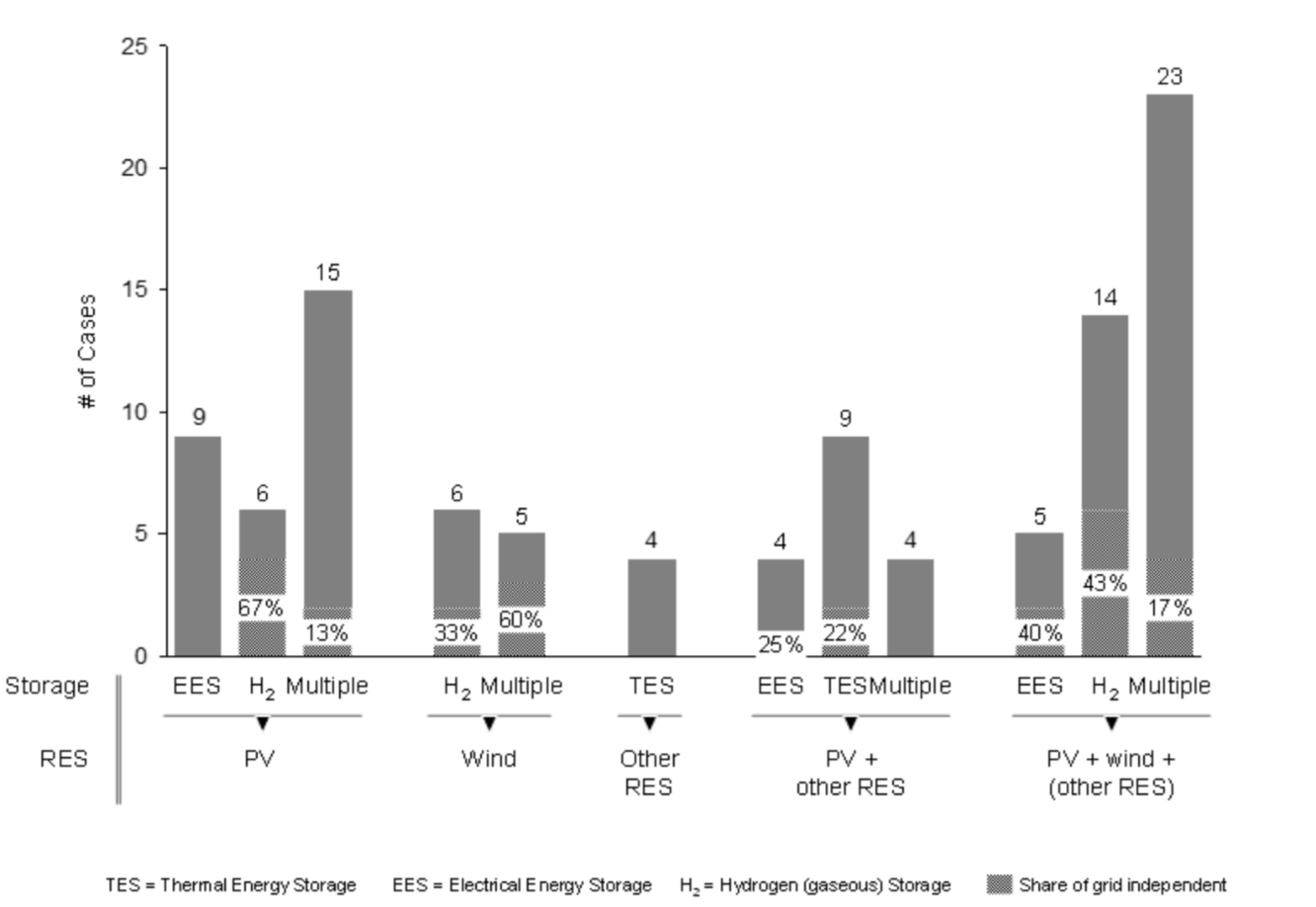

Die Forschenden haben analysiert, wie sich verschiedene Technologien und Kombinationen verschiedener Anlagen in Multi-Energiesystemen auswirken. Dazu erstellten sie zunächst eine Datenbank über sämtliche bisher konzipierten Systeme. Sie beurteilten sowohl solche, die in wissenschaftlichen Publikationen behandelt wurden, wie auch tatsächlich gebaute Pilotprojekte. Dabei fanden sie eine erstaunliche Vielfalt an Kombinationen von technischen Anlagen für die Energieproduktion und -speicherung. In der wissenschaftlichen Literatur waren in 55 Studien 31 verschiedene Kombinationen von Anlagen beschrieben und unter den bis dahin 56 real gebauten und dokumentierten Systemen fanden sich 30 unterschiedliche Varianten. «So etwas wie eine dominante Konfiguration gibt es bisher nicht», folgert Volker Hoffmann, Leiter des Projekts.

Zwar überwiegen bei der Energieproduktion Photovoltaikanlagen und Windkraftwerke. Aber auch Anlagen für Bioenergie, Solarthermie, Geothermie und Wasserkraft werden eingesetzt. Auch bei den Umwandlungstechnologien und den Speicheranlagen finden sich viele unterschiedliche Kombinationen, etwa mit Wärmepumpen, Brennstoffzellen oder Elektrolyseanlagen sowie Batterien, Wärmespeichern oder Wasserstoffspeichern.

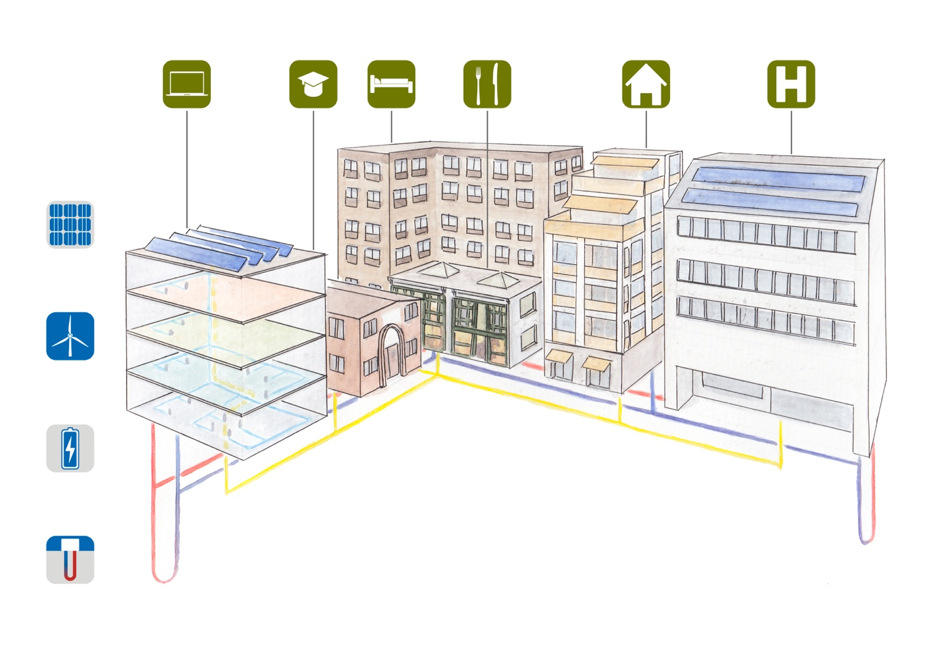

Einzig bei Multi-Energiesystemen, die ausschliesslich Wohnhäuser versorgen, und bei autarken Systemen, die nicht ans Stromnetz angebunden sind, ist jeweils eine Präferenz ersichtlich: Bei Wohnbauten dient in ganzen 90 Prozent der Fälle Photovoltaik als Energielieferant. Kombiniert wird das meist mit einer Batterie und einem Warmwasserspeicher. Bei autarken Systemen werden Elektrolyseanlagen und Brennstoffzellen häufiger als sonst eingesetzt – beides Anlagen, die dazu dienen, Energie langfristig in Form von Wasserstoff zu speichern: Elektrolyseanlagen nutzen Strom, um Wasserstoff herzustellen, Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff in Strom und Wärme um.

Was lohnt sich am meisten?

Auf dieser Übersicht aufbauend, bewerteten die ETH-Forscher anschliessend die Wirtschaftlichkeit verschiedener Technologiekombinationen. Sie bildeten die Systeme in einem Computermodell ab und berechneten deren Kapitalwert. Dieser Wert beinhaltet alle Kosten und Einnahmen während der Lebensdauer einer Anlage.

Es zeigte sich, dass bereits der Zubau einer Photovoltaikanlage zusammen mit einer Umwandlungstechnologie, beispielsweise eine Wärmepumpe, günstiger Energie produziert als die heute noch übliche Infrastruktur mit einer Erdölheizung und Strom aus dem öffentlichen Stromnetz. Bei einem konkreten Beispiel – eine kleine Siedlung mit drei Einfamilienhäusern, drei Mehrfamilienhäusern und einem kleinen Bürogebäude – ergaben die Berechnungen, dass diese Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpe die günstigste Variante ist.

Kommt zu einem solchen System jedoch eine Speichertechnologie dazu – eine Batterie, ein thermischer Speicher oder ein Wasserstoffspeicher – wird die Energieversorgung wieder etwas teurer. Vor allem Wasserstoffspeicher treiben die Kosten in die Höhe. Das wirkt sich speziell auf autarke Systeme aus, die vom Stromnetz abgeschnitten und darum auf solche Speichertechnologien angewiesen sind: Die Energieversorgung würde doppelt bis dreifach so teuer. «Das dürfte sich allerdings in Zukunft ändern», sagt Hoffmann. Dies unter anderem weil künftig die Kosten für die Technologien sinken und die Preise für Strom, Öl und Erdgas leicht ansteigen dürften.

Blick in die Zukunft

Um ihre Berechnungen in den Kontext möglicher zukünftiger Entwicklungen zu setzen, entwarfen die Forschenden schliesslich drei Zukunftsszenarien. Dazu arbeiteten sie mit den Teams des Verbundprojekts und der Unterprojekte zusammen, die sich mit den technischen Entwicklungen von Multi-Energiesystemen beschäftigt hatten. Gemeinsam entwickelten die Teams folgende Szenarien:

- Konventioneller Markt: Bei diesem Szenario ändert sich im Vergleich zu heute wenig. Nach wie vor beruht die Versorgung vor allem auf fossilen Brennstoffen und die erneuerbare Energieproduktion bleibt marginal.

- Globaler nachhaltiger Markt: Dieses Szenario ist geprägt von einem globalen starken Umweltbewusstsein und internationaler Zusammenarbeit. Fossile Energieträger werden zum Auslaufmodell, erneuerbare Energien gezielt gefördert.

- Regionaler nachhaltiger Markt: Auch hier gewinnen erneuerbare Energiequellen stark an Bedeutung, jedoch vor allem in Form von regionalen, dezentralen Lösungen.

Nun schätzten die ETH-Forschenden für jedes dieser drei Szenarien ab, wie sich die finanziellen Anreize im Energiemarkt entwickeln würden, etwa die Energiepreise oder CO2-Abgaben. So würden im Szenario «Konventioneller Markt» die Energiepreise kaum steigen, ebenso wenig die CO2-Abgaben. Dementsprechend wenig würden erneuerbare Energietechnologien gefördert, sodass deren Kosten auf einem hohen Niveau blieben. Anders bei den beiden nachhaltigen Szenarien: Hier würde eine höhere CO2-Abgabe zu einer Verteuerung fossiler Energie führen und deshalb zu einem stärkeren Zubau erneuerbarer Technologien.

Die Unterprojekte kommen zusammen

Diese Anreizszenarien wurden anschliessend mit den Resultaten der gekoppelten Unterprojekte kombiniert und in Computermodellen abgebildet. «Mit diesen lassen sich die Leistung und Kosten der verschiedenen Energietechnologien nun langfristig beurteilen», sagt Volker Hoffmann. Damit haben die Forschenden erstmals eine Methodik entwickelt, um Multi-Energiesysteme detailliert zu evaluieren – und so eine wichtige Voraussetzung für die Förderung einer dezentralen Energieversorgung geschaffen.

Produkte aus diesem Projekt

Kontakt und Team

Prof. Volker Hoffmann

Departement Management, Technologie und Ökonomie

ETH Zürich

Weinbergstrasse 56/58

8092 Zürich

vhoffmann@ethz.ch

+41 44 632 05 40

Volker Hoffmann

Projektleiter

Bastien Girod

David Grosspietsch

Verbundene Projekte

Dieses Projekt ist Teil des Verbundprojektes «Nachhaltige dezentrale Stromerzeugung».

Alle Aussagen dieser Seiten bilden den Stand des Wissens per 10.05.2019 ab.